Crítica do juízo impossível

Carlos Augusto Silva

A manhã não era feia. Possuía a organização atmosférica que permite às pessoas pontuais cumprirem suas obrigações com leveza, o mundo, num gesto de gentileza estatística, depois de removido os obstáculos grosseiros da realidade: o vento soprava em ângulo regular, as sombras urbanas mantinham-se dentro de suas geometrias previstas, e o ruído dos freios, buzinas e vozes parecia adestrado. Era uma terça-feira, embora eu não possa afirmar com exatidão, e nisso começa minha morte.

Teria sido possível entregar uma aula. Redigir uma crítica com três ou quatro frases fulminantes. Reler um poema de Celan. Visitar o túmulo da minha mãe com um buquê de gratidão. Mas ao invés disso, fui tomado por uma sensação: não qualifico como tristeza, nem tédio, e não quero romantizar com palavras como “vazio” ou “absurdo”. Ocorreu-me imprecisão ontológica. Não do mundo; foi imprecisão de minha capacidade de julgá-lo.

Começou quando abri um volume antigo guardado com afeto. Era um desses livros que nos acompanham há décadas, anotações à margem, exclamações feitas em letras minúsculas nos cantos das páginas, vestígios de opiniões anteriores, tão enfáticas quanto hoje nos parecem infantis. O livro era de Proust, claro. Ele me ensinara, em alguma madrugada da juventude, que a literatura era pensamento, ternura e ruptura.

Li os primeiros parágrafos. Estavam ali. As palavras eram as mesmas. A disposição dos sintagmas, pausa precisa, a escolha do adjetivo, todos no lugar, mas o lugar não era o mesmo.

Meu olhar percorria as afirmações feitas como versos, mais fina prosa poética, com o cuidado metódico de sempre, decifrando uma partitura familiar. Ao final de cada estrofe-parágrafo, percebia que nada me tocava. Ou o toque era exterior, semelhante à vibração de um objeto a receber o som sem escutá-lo.

Relia, teimava, insistia, era um velho afinador tentando extrair música de um piano que não vibra. Comecei a me perguntar se havia dormido mal. Se era um lapso passageiro. Então me ocorreu, como um golpe frio. Não se tratava de cansaço. Era o desencaixe, fratura entre minha consciência e o que sempre foi sua matéria-prima: o texto.

As palavras perderam sua magia de pontes. Eram pedaços de madeira empilhados. A arquitetura do texto permanecia de pé, porém a ideia de travessia havia desaparecido.

Levantei-me, fui até a janela. A cidade seguia funcionando. O trânsito, os ambulantes, as bicicletas entregando refeições que jamais conheceriam o nome de quem as receberia. Tudo cronometrado. Havia beleza naquele funcionamento impessoal, e eu já não era capaz de reconhecer na beleza um argumento.

Talvez ali tenha começado a minha morte, mesmo sem sintomas clínicos, desfalecimento ou anúncio. A falência era anterior ao corpo. Era interpretativa. Eu vivi da interpretação dos livros, rostos, frases ditas com hesitação ou soberba, e começava a notar que os significados me escapavam como água morna do banho: entre as mãos.

É curioso, a perda da interpretação não se manifesta como um ruído ou uma distorção. Não há barulho na falência do sentido. Ao contrário: tudo parecia claro demais. Nítido. Exageradamente organizado. Esse excesso de clareza começa a trincar a linguagem. Tudo o que se vê com nitidez total já não exige leitura. Torna-se apenas presença, e presença sem mistério é presença morta.

Desci para a rua sem saber o que procurava. Talvez já soubesse: a confirmação de que o mundo resistia a ser lido. Se os poemas haviam me escapado, restava a cidade, palimpsesto de signos visuais, sonoros, arquitetônicos, cuja decifração eu tanto treinara.

As ruas estavam saturadas de sentido explícito. Havia outdoors com frases calculadamente ambíguas, vitrines organizadas para a tentação, placas que proibiam, orientavam, recomendavam. O mundo falava, e falava demais, como alguém que só grita porque perdeu o poder de ser escutado.

Fiquei longos minutos num cruzamento qualquer, observando. Como um botânico que não distingue entre caule e raiz, só volumes verdes. Os transeuntes formavam um rio sem nascente. O andar de cada um revelava uma lógica invisível, pressa, tédio, exibição, indiferença. Cada gesto, ao ser percebido, parecia um fragmento, um código cuja gramática, sintaxe ou dicção eu não mais possuía.

Me concentrei num homem, ele empurrava um carrinho de mão carregado de caixas. Sua marcha era calculada, meticulosa, como se obedecesse a um compasso interno. Antigamente, eu teria pensado: “Ali está um corpo que desafia a brutalidade da cidade com a liturgia do ofício”. Hoje, essa frase me soava como ornamento vazio, produto de um autômato que aprendeu a maquiar o ruído com ritmo.

Musiquei em silêncio várias dessas frases que um crítico carrega como escudo e ornamento. “A cidade é texto”. “O corpo é discurso”. “Toda imagem é sintaxe”. Repetia-as, tentando sentir nelas o calor da revelação. Nenhuma respondia.

Então compreendi: o mundo não havia mudado. Expirava a minha capacidade de articular um juízo legítimo sobre ele. Sem exegese, um homem não é nada.

Proust me ensinou o que é exegese: é o gesto de escutar um texto como quem encosta o ouvido no peito de um moribundo, procurando um resto de pulso, a sílaba escondida que resista ao silêncio. É mais do que ler: é cuidar. Cuidar da palavra tentando amparar uma criança sonâmbula a caminhar no escuro, ou o traduzir do balbucio de um anjo ferido, como ele – Proust – era.

Exegese é ajoelhar-se, altivamente, diante da linguagem e perguntar: “o que querias me dizer quando não consegui te ouvir?” Reencontrar, na casca seca do versículo, o orvalho que o gerou. Saber de sentidos mudos ou sussurrantes pedindo olhos úmidos, mãos abertas e a escuta que aceite duvidar.

Exegese é delicadeza com o tempo, com o autor, com o abismo. Pacto silencioso com a verdade no que o texto hesita em dizer. Trabalho de amor, manual, artesanal como bordado, fio por fio, letra por letra, véu para cobrir o rosto de um mistério. Texto: tessitura, ato de tecer. Exegese: destecer, para tecer novamente, tecido feito mais claro do que antes.

Não se tratava de confusão. Pelo contrário: tudo me parecia cruelmente nítido. A curva dos carros ao dobrar a esquina. A simetria dos edifícios comerciais. A cor das maçãs expostas na banca. A nitidez total, essa ironia, me excluía. Tudo se tornara exterioridade pura. O real estava dado, e não me pedia mais interpretação. Eu era dispensável.

Sentei-me num banco de praça. Diante de mim, um casal conversava. Um riso discreto, seguido por uma pausa longa. O homem tocou o braço da mulher com naturalidade. Pequeno gesto. Quase nada. Seria possível, como fiz tantas vezes, extrair disso um ensaio sobre o corpo e a linguagem, o toque como forma primeira de narrativa.

Mas ao pensar nisso, senti vergonha. Como quem assiste, num palco, a si mesmo tentando interpretar o mundo com um método arqueológico diante de um organismo vivo. Eu era o taxidermista da experiência, e agora o animal se movia.

Levantei-me, exausto de não conseguir mais decidir o que merecia atenção. Toda a vida se tornara um arquivo que eu não sabia como nomear. Voltei para casa recolhendo nos “vestígios do dia” os instrumentos de um ofício obsoleto. O elevador subia com lentidão médica. Os números do painel, vermelhos e exatos: falsa sensação de ascensão. Entrei no apartamento. O silêncio das paredes me reconhecia, e não me acolhia.

Sentei-me à escrivaninha. Não havia dor, tontura, nem medo, e sim a suspensão definitiva da relevância. Peguei um caderno. Rascunhei uma frase. A frase era correta. Coesa. Formalmente estética. Mas era como escrever em superfície de vidro: nada fixava.

Folheei livros que me foram próximos. Um volume de Montaigne, outro de Adorno. Reli um trecho de Barthes, uma nota de Benjamin. Tentei me ouvir neles. Nada.

As frases, minhas cúmplices no passado, me olhavam com indiferença, eram bibliotecárias que não reconhecem um leitor antigo.

A escrita sempre fora uma forma de escuta. Escutar o mundo no ruído do pensamento. Agora, restava o ruído: limpo, polido, sem reverberação.

Era esse silêncio sofisticado que me matava.

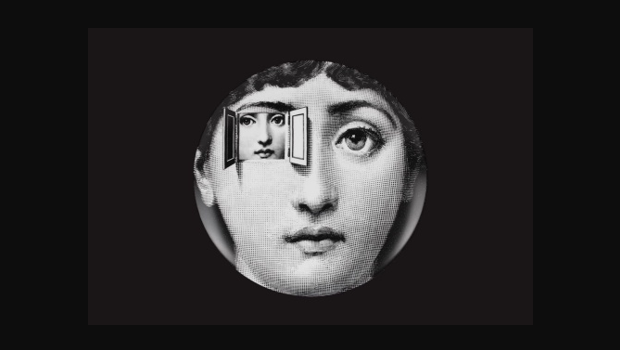

Levantei-me. O espelho do corredor me devolveu um rosto conhecido, não interpretável. Nenhuma sombra, vinco, nenhuma ironia: um rosto em estado de fato.

A morte acontecia assim: a impossibilidade de fazer o mundo falar.

Não houve metáfora final. Nem imagem. Nem lição. Só o instante em que compreendi sem drama ou qualquer iluminação: o sentido havia encerrado seu expediente. “Luz, mais luz”, só para Goethe.

E me apaguei, sem adjetivo. Um parêntese nunca fechado.

Carlos Augusto Silva, escritor e crítico literário, é colaborador do Jornal Opção.

O post Contistas escrevem sobre a própria morte. Conto 9 — De Carlos Augusto Silva apareceu primeiro em Jornal Opção.